4.3 歌舞系統

目前仍為未完成初稿,請勿引用

< 4.2.7 社群交誼活動 | 目錄 | 第五章 部落、歷史與生活 >

日治時期的儀式及歌舞狀況

早在 1913 年的《蕃族調查報告書》中就概略提到馬蘭豐年祭的過程(臨時臺灣舊慣調查會 1913:11-13),該書中記述了當時管理階層向各戶徵收酒(應即今天的徵收公用基金)、年輕人在海邊捕魚三日(即海祭)、捕魚後的聚會(食物分配日)、捕魚活動後跑步競賽爭取剩餘布料做為獎品(即比賽日)與各日歌舞的情形。古野清人的著作(2000:98)中也有簡短的文字提到 panemnem 「開始日」與 mikesi 「海祭」等。因此日治時期的馬蘭豐年祭,流程大體上與現在是相符的。只是現在有些儀式的日程已縮減了,但重要的海祭仍維持三天兩夜。

《蕃族調查報告書》所介紹的豐年祭期間歌舞活動,有年輕男子舞蹈,且女子可與心儀男子牽手共舞;也有族人到日本人及漢人的商店前跳舞,店家回贈以物品(臨時臺灣舊慣調查會 1914:13)。前者應為 malikuda 大會舞無疑,而後者則應該屬於 lakacaw 類型的娛樂舞蹈。可惜文獻對於歌舞的實際描述十分有限,沒有辦法與今日狀況做進一步的比較。此外那時是否將歌舞納入比賽日的競賽項目,也難以從目前的資料推知。但根據老人家生動的回憶來看,至少在日治末期比賽日就有歌舞比賽了。所以假如當初歌舞比賽並非豐年祭原有的流程項目,那麼猜想有可能是日本時代官方大量取用原住民歌舞做為觀光或是治理成績樣板下所造成的影響。

儀式過程與氣氛轉變

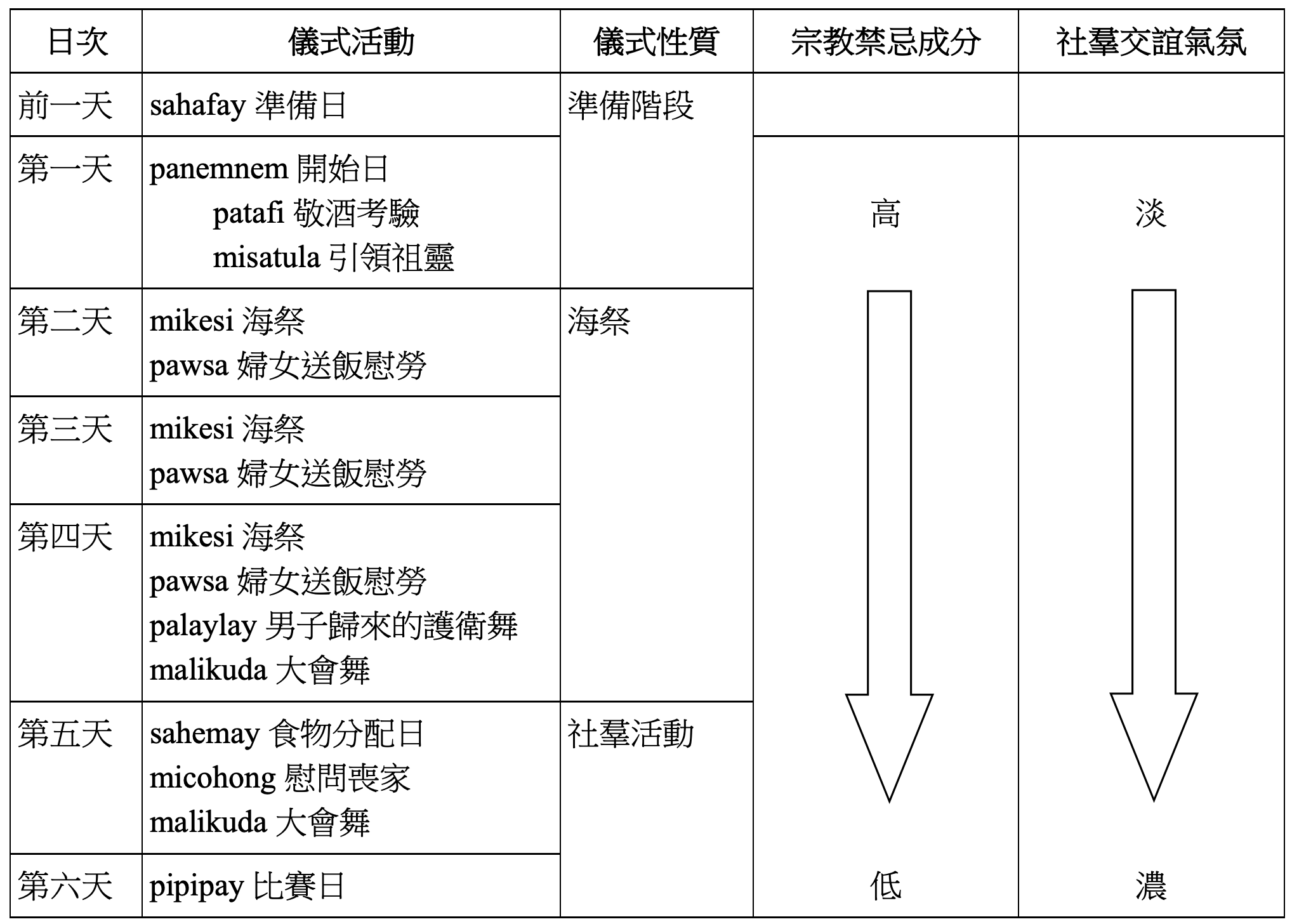

七天六夜的馬蘭豐年祭,從整體的結構來看,可以分成三個部分:海祭之前為事務及儀式的準備階段、儀式的中心主體是海祭、海祭之後着重部落內部的社羣活動。

豐年祭的準備日及正式開始日,屬於準備階段。在「準備日」這天,族人備妥各種所需用品並收取經費,以因應接下來各日的活動,屬於有形的物質與事務準備。「開始日」舉行「敬酒考驗」與「引領祖靈」兩個儀式,乃是確保海祭平安順利:前者以輕鬆的方式考驗「部落分配」證明具備領導能力;後者引領祖靈保祐平安,是禁忌意味最濃的段落。因此開始日的兩個儀式,屬於無形的參與者心理準備。

不論從儀式的結構流程,或是族人的投入程度來看,長達三天兩夜的海祭都是馬蘭豐年祭最重要的部分,長老不時掛念海祭男子的狀況與安危,婦女則全體出動以食物及歌舞慰勞男子。阿美族傳統上有一習俗,在各類儀式的最後一天舉行捕魚活動,稱為 pakelang,用以宣告儀式結束,因此 pakelang 也被稱為「脫聖出魚」(黃宣衛 2005:65)。馬蘭「海祭」與「脫聖出魚」同為捕魚活動,兩者之間可能具有某種關聯,解開這層關係或許能夠進一步幫助理解整個豐年祭的流程意義。

根據第三章第二節介紹的馬蘭歷史敘說,過去馬蘭祖先們慶祝豐收的謝神儀式演變成為今天的豐年祭的開始日,謝神之後的「脫聖出魚」變成了海祭。文化上與馬蘭十分接近的都蘭阿美部落,據載日治時期的豐年祭海祭要持續二天之久,是一項非常艱苦的儀式,名稱上亦可叫做 pakelang(古野清人 2000:61)1 現在都蘭豐年祭計入 sahafay 準備日為期四天,海祭在最後一日舉行(黃宣衛、羅素玫 2001:345),時間上已有縮減。。由此可見,南部阿美族豐年祭的海祭確實是由 pakelang 「脫聖出魚」發展而來,並且早在日治時期就已是為期數日的重大活動。應該是豐年祭儀式特別隆重的緣故,再加上需要動員全部落,耗費大量物資人力,又有海上漁撈的安全顧慮,於是從「脫聖出魚」漸漸地發展成為整個豐年祭的中心主體。

海祭是一場盛大的「脫聖出魚」,「脫聖出魚」又是由儀式活動或宗教祭祀回歸到日常生活的過渡階段。對照現行的儀式流程,海祭之前的開始日乃是為海祭服務,用以祈求海祭時青年的平安,但真正禁忌意味最為強烈的是「開始日」。海祭對馬蘭人來說雖然十分嚴肅,本身卻沒有什麼顯著或大型的祭祀儀式,只有鎮守祭壇的部落總管司祭按時酹酒祭拜祖靈。至於海祭之後,已經沒有什麼禁忌性的儀式,都是社羣的活動。可見現在馬蘭豐年祭的海祭,仍保有「脫聖出魚」從儀式回歸日常的性質,形成整個豐年祭儀式結構上的轉折點。只不過原本「脫聖出魚」是用以結束禁忌與儀式的,現在開始日的祭祀儀式卻轉變成為了捕魚而舉行。

海祭完成後,除了長老在慶功典禮上帶領全體男子演唱高度禁忌的〈部落先祖之歌〉外,從當天晚間的大會舞開始,豐年祭的宗教與禁忌意味就變得很淡了。第五日是食物分配日的階層聚會與慰問喪家、第六日為部落競賽、各日晚上年輕男女跳大會舞,都以部落內部交誼為主要訴求。此時的大會舞主要目的也是讓未婚男女彼此認識親近,而不像開始日的大會舞那樣地嚴肅。所以海祭之後的各項活動,已傾向於社羣活動的性質,沒有明顯的宗教與禁忌氣氛。

於是縱觀整個豐年祭,可以發現各項活動具有兩種不同的目的:其一是以具有禁忌的宗教祭祀,例如「引領祖靈」及「海祭」;其次就是以聯絡族人感情為目的的各種社羣活動,包括婦女的送飯慰勞、食物分配日的各種聚會以及比賽日。有些段落同時具有這兩種氣氛,例如「敬酒考驗」與晚間年輕人的大會舞。「敬酒考驗」表面上是娛樂活動,卻隱含宗教性的訴求;晚間的大會舞是祭儀歌舞,卻同時也為未婚男女而服務。「祭祀禁忌」與「社羣交誼」這兩種氣氛的比重轉折之處,剛好就在海祭:海祭之前宗教與禁忌氣氛濃厚、社羣活動的成分很低;海祭時兼而有之,男子捕魚以祭祀為目的,婦女的慰勞團則是為了維繫家族力量;海祭之後則社羣活動成分高、禁忌氣氛已然淡去。

表 8:豐年祭的儀式段落與儀式性質

豐年祭所使用的歌舞

瞭解儀式性質的轉變後,來看豐年祭期間各類歌舞的使用狀況。馬蘭豐年祭所使用的歌舞,總計有〈部落先祖之歌〉、幾首 malikuda 大會舞、〈年齡階層集合歌〉、「護衛舞」、各種 lakacaw 娛樂舞蹈等阿美族傳統或現代舞蹈,以及一般生活歌曲、現代各種流行歌曲及其搭配的自編舞蹈。各日、各儀式段落搭配運用的歌舞,詳見表 9 的整理。

| 日次 | 儀式 | 〈部落先祖之歌〉 | 豐年祭大會舞 | 〈年齡階層集合歌〉 | 護衛舞 | 各類 lakacaw 及一般生活歌曲 | 現代新編舞 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前一天 | sahafay | 男女共同 | |||||

| 第一天 | panemnem | 男子 | |||||

| patafi | 部落分配 | ||||||

| misatula | 長老帶領男子 | ||||||

| 第二天 | mikesi | 長老 | |||||

| pawsa | 男女共舞 | ||||||

| 第三天 | mikesi | 長老 | |||||

| pawsa | 男女共舞 | ||||||

| 第四天 | mikesi | 長老 | |||||

| pawsa | 男女共舞 | ||||||

| palaylay | 青年 | ||||||

| mikesi 結束 | 長老帶領男子 | ||||||

| malikuda | 年輕男女為主 | 傳令少年 | |||||

| 第五天 | sahemay | 男女共同 | |||||

| micohong | 男女共同 不跳舞 | ||||||

| malikuda | 年輕男女為主 | 傳令少年 | |||||

| 第六天 | pipipay | 部落全體 | 部落全體 | 年輕人 |

〈部落先祖之歌〉、大會舞及〈年齡階層集合歌〉為豐年祭所專用。前二者限於豐年祭期間演唱,且有禁忌成分,無疑屬於「祭儀歌舞」。〈年齡階層集合歌〉雖然沒有禁忌方面的顧慮,但只有在大會舞之前用來召集青年,平常沒有人會唱這首歌。「護衛舞」表面上漢語名稱中有個「舞」字,但老人家並不視其為「舞蹈」(kero),跳護衛舞時也不搭配歌曲,所以嚴格說來只是一種富有節奏感的步伐動作,並不能歸類於「歌舞」的範疇內。所以「祭儀歌舞」的部分,計有搭配舞蹈的大會舞,以及原則上純粹歌唱的〈部落先祖之歌〉與〈年齡階層集合歌〉。

剩下的各種舞蹈,不論傳統舞蹈、傳統歌謠配上傳統舞步或是新式的自編歌舞,它們都屬於廣義 lakacaw 類型的「日常歌舞」。以國語、英文等流行音樂為基礎的現代新編歌舞,在豐年祭期間只出現於「比賽日」歌舞比賽時年輕人的表演。除了「敬酒考驗」之後的搞笑舞蹈外,其餘的 lakacaw 娛樂舞蹈都沒有性別上的限制,且往往是男女同舞。而在「食物分配日」這類年齡階層各自聚會的場合中,大家閒聊飲酒時可能會唱唱歌,唱的則是一般生活歌曲,可能搭配舞蹈,也可能不跳舞。

| 搭配舞蹈 | 不搭配舞蹈 | |

|---|---|---|

| 祭儀性質 | 豐年祭大會舞 malikuda | 〈部落先祖之歌〉 〈年齡階層集合歌〉 |

| 日常性質 | 各類娛樂歌舞 lakacaw | 一般生活歌謠 |

舞蹈系統

日常娛樂歌舞 lakacaw 與祭儀歌舞 malikuda,在舞姿的外觀形態方面存在明顯的差別:lakacaw 不牽手,無固定隊形;malikuda 大會舞全體牽手成螺旋形的舞隊。明立國(1989:156-157)指出,豐年祭的大會舞牽手跳舞,影響了跳舞時運動方向變化的可能,限制固定了彼此活動的空間與方向,而不容許個人即興的動作,因此表現出舞者全體的一致意念。由此觀之,跳 lakacaw 時雖然舞者的動作也是全體統一,但少了牽手的約束,的確多了個人任意發揮的可能,就好比「敬酒考驗」之後「部落分配」所跳的戲謔舞蹈。馬蘭人則認為大會舞牽手是為了阻擋不好的靈進入圈內,因此牽手不但有約束一致的作用,而且具有與靈互動的意義,藉由牽手所形成的一串舞列,劃界出舞蹈場上的禁忌範圍。反之娛樂性質的 lakacaw 就完全沒有這個限制,舞者面對的也許是主人、賓客、觀眾或是舞者彼此,所以隊形或橫或直沒有定則,端視展演現場狀況而定,日常聚會結束眾人就在原地跳起舞來,更無隊形可言,自然不會牽手來約束彼此。簡而言之,跳舞時牽手具有劃定空間、限制活動的作用,牽手與否雖然不是分類舞蹈的先決標準,卻對應舞蹈的形態與性質。

關於 malikuda 大會舞及 lakacaw 娛樂類舞蹈這兩大類型,明立國(1996:160-162)表示 malikuda 是男性的歌舞,無「多音性」(即一般常說的「複音」)現象;lakacaw 屬於女性歌舞,「多音性」只出現於這個系統中。明顯地這是從性別二元對立的角度來建立舞蹈系統的分類觀點,雖然簡潔明瞭,卻無法照顧到各種地方差異。明立國主要觀察的是北方阿美族舞蹈,但南部阿美族的豐年祭大會舞明顯的「複音」現象,以明立國的分類模型就無法解釋了。此外以性別對立為基礎的觀點,也可能產生過於簡化的問題。如中部阿美族豐年祭儀式後段稱為 mipihay 的段落裏,只由女性跳大會舞的現象,明立國表示是不同的文化層次以及兩性的「調和」與「均衡」,可惜並未就其內容與意涵提出充分的解釋。此外南部阿美族不但女性跳 lakacaw 的舞蹈,男性跳 lakacaw 也十分常見,實際上 lakacaw 在南部地區應該是沒有明確的性別對應關係。因此明立國的分類方式雖然簡明,卻有過於籠統的缺憾,無法反映更為細緻的文化內容。同時近年來人類學家已不再從「對立」角度探討阿美族社會中的性別關係(如:羅素玫 2005 、 2008),那麼具有性別對立傾向的歌舞分類觀點可能也需要重新檢討。

蔡政良(2007)也對阿美歌舞系統提出看法,觀察的對象限於離馬蘭不遠的都蘭部落,好處是避免了地方差異的問題,而且可以更為細膩地描繪歌舞的活動、氛圍與經驗。蔡政良認為過去的研究偏重於儀式歌舞,因此將論述焦點放在「儀式歌舞與日常歌舞之間是透過什麼機制對話或交換的」(2007:41-42)。他從檢討布洛克(Maurice Bloch)的儀式理論出發,認為「儀式與日常生活可以是一種連續性的過程,而非絕對斷裂的關係」(2007:71),並且借用巴奈.母路(2004)的觀點,認為都蘭人的儀式與日常歌舞實踐如 calay(網)一般地交錯纏疊在一起:「只要被『認為』可以用」,儀式或日常的歌舞就得以相互交雜流動混用,而可以用的原因是透過 makapahay 「美麗」的觀念,來連結儀式生活及日常生活,使之能代表都蘭文化(2007:66 、 70-71)。

蔡政良觀察到都蘭人在婚禮或過年的家族聚會中跳豐年祭的大會舞,也就是在日常非祭典期間跳禁忌儀式舞蹈。這對馬蘭人來說會覺得很特別,因為在馬蘭是看不到類似的情形。馬蘭人不論老少,仍然強烈地保有豐年祭大會舞只能在豐年祭時跳的觀念,不可能出現在各種家族或親友的聚會當中。所以一般親族友人的聚會中使用禁忌歌舞,可能是現在其他某些地區阿美人發展出來的習慣,並不存在於馬蘭。唯二可在豐年祭以外展演大會舞及〈部落先祖之歌〉等禁忌歌曲的場合,是舞臺表演及外來研究者的請求錄音,這些都牽涉到對外關係上,而不單純是馬蘭內部的歌舞系統思考模式。反之在豐年祭期間看到日常娛樂性質的歌舞,在馬蘭完全不是什麼稀奇的事,每一天都看得到 lakacaw 類型的娛樂舞蹈,部落招待挨家挨戶收取經費時要跳 lakacaw 舞、「敬酒考驗」時也跳,接下來像婦女「送飯慰勞」或「比賽日」就更不用說了,使用的盡是 lakacaw 。

於是現在的問題是:為何祭典儀式當中會出現 lakacaw 類型的日常歌舞?「祭儀」與「日常」固然並非一刀兩斷的區分,但仍需加以釐清。的確在豐年祭當中,不但有 malikuda 大會舞這種祭儀性的豐年祭專屬舞蹈,也出現了 lakacaw 類型的日常歌舞;然而這兩種歌舞在豐年祭過程當中是否真的可以任意交雜混用,則有待討論。換言之,豐年祭該跳大會舞時可否混雜其他日常歌舞、或該用日常歌舞時可否替換為大會舞,必須要先經過檢驗。如果答案是肯定的,那麼蔡政良所說「借用」、「混雜」方可成立;然而從本章的介紹與分析來看,豐年祭每個儀式階段跳什麼舞蹈都有明確的限定,該跳大會舞的時候就不可能以 lakacaw 舞代替,反之亦然。也就是說,雖然豐年祭期間同時出現了祭儀歌舞與日常歌舞兩種類型,但不同時刻該跳什麼舞還是有其意義,彼此仍然不可混用或替代。這麼說來以 calay(網)是否適合用來比喻祭儀歌舞與日常歌舞之間的關係可能還有待斟酌。蔡政良分析都蘭豐年祭歌舞的方式,是一一列舉期間所使用的各種歌舞,但在這樣的論述脈絡下並沒辦法看到完整的豐年祭程序。一個為期數日的部落祭典,內容分成多個段落,各個段落本身有其活動與目的,其使用歌舞之意義也可能會隨之改變。若再將所有段落串連起來,更會進一步顯示出不同層次的文化意涵。也就是羅素玫(2005:178)所說的,透過儀式分工與儀式過程的討論,來釐清社會範疇的分類與組織方式,以理解阿美人如何建構其社會。所以我個人認為,唯有從儀式的結構切入,才能發現不同類型的歌舞在儀式中具有什麼樣的意義。

歌舞系統與儀式性質的對應

豐年祭各階段儀式呈現出「祭祀禁忌」與「社羣交誼」兩種不同的性質,從「開始日」起,禁忌的成分就逐漸由強減低,相反地以連結社羣關係為目的的活動越來越多。而 malikuda 與 lakacaw 兩種不同類型舞蹈出現的場合,正巧也對應着儀式兩種不同的氣氛。簡單地說,明顯具有禁忌的儀式段落,對應的歌舞系統是 malikuda 。至於以社羣交誼為訴求的場合,則是對應 lakacaw 。不過從儀式與歌舞的文化脈絡來看,問題還要再複雜一點。

先談 lakacaw 。這類歌舞使用在婦女「送飯慰勞」、「食物分配日」及「比賽日」等沒有禁忌意味的社羣活動當中,而且都是兩性共同參與,而且這些場合都不會使用 malikuda 。反之,在明顯具有禁忌的段落,像是「引領祖靈」與海祭,就完全看不到娛樂性質的 lakacaw 。不過這類禁忌段落卻可能穿插或交疊着無禁忌的活動,像是海祭現場舉行「送飯慰勞」時的 lakacaw 歌舞同樂,或是「引領祖靈」之前「部落分配」跳 lakacaw 來娛樂大眾。值得思考的是,表面上看來「部落分配」的搞笑歌舞並沒有禁忌,但在隱性的深層結構裏,「部落分配」的歌舞活力乃是用來確保他們具備保護及領導青年的能力,可說是為了服務祭祀活動。這種情況下的 lakacaw,就只有男性可以參與。

接着來看具有禁忌意味的 malikuda 大會舞。開始日的儀式開場,禁忌氣氛濃厚,只有男子跳大會舞。當儀式段落的性質傾向社羣交誼時,女性就一起參與了,比方各日晚間以年輕男女交往為目的的大會舞,或「比賽日」的開場大會舞。但不能忽略的是,不論有無女性參與、是否表現得歡樂熱絡,malikuda 都不能喪失應有的嚴肅氣息,舞隊還是必須依照階層高低的次序排列,領唱者仍然要考慮身分條件,歌不能亂唱、舞不能亂跳。

因此,娛樂的 lakacaw 舞蹈可隱含禁忌意味,禁忌的 malikuda 大會舞也可做為交誼之用。這的確顯示出「祭儀」與「日常」並非截然斷裂。歌舞或儀式的性質,本來就不會只有「祭儀」或「日常」二擇一的單一選項,而是同時交融着各種成分。換言之「祭儀」與「日常」之間可「流動」的部分,不如說是歌舞的性質。但不論如何歌舞的基調並沒有因此改變,lakacaw 還是以娛樂為主體訴求,malikuda 仍必須遵守禁忌原則。

如果再拿歌舞展演場合的禁忌程度以及性別參與情形加以對照,還會發現一個有趣的現象,就是當舞蹈明顯帶有禁忌成分時,只有男子跳舞;反之若舞蹈呈現聯繫社羣關係的作用時,兩性就同時加入其中。所以就馬蘭而言,與其將 malikuda 及 lakacaw 解釋為分屬男性與女性兩個對立的系統,不如說禁忌才是左右性別參與的關鍵因素。具有禁忌的各個儀式段落本是男子年齡階層的事務,其歌舞當然也是男子負責;若舞蹈的作用明顯為維繫親屬組織內成員關係或是提供年輕男女交誼時,則兩性都會參與。不過,即便女子可以參與大會舞,她們也只舞不歌,顯示兩性在禁忌舞蹈的涉入程度,終究有所差別。

必須注意的是,這個結論不能簡化為豐年祭當中男性比女性重要,也不代表禁忌歌舞中女性就不存在。豐年祭是多元性質的祭典,有的儀式段落以宗教層面為主要訴求,有的則是為了社羣交流,兩者的重要性是沒有辦法比較的,兩性也以不同型態的互動來展現,而沒有辦法切割分離。婦女的「送飯慰勞」活動就是一個很好的例子,年齡階層以及親屬組織這兩個看似各自分立的團體,藉由「送飯慰勞」而連繫起來,男性建立名聲、女性尋求維持家族運作力量的需要,也互相透過對方而滿足。即使有些段落表面上看來完全是男子年齡階層在執行,與女性無關,事實上女性正在一旁注意男子的表現,看誰的態度認真、誰的舞姿好。青年男子跳大會舞的情況正是如此,女子在場邊的反應有時比男子還要更為熱絡。這也是為什麼在現在年輕人已不再藉由豐年祭認識異性的時代裏,廣場上年輕男子跳大會舞時,老婦們還是習慣拿個小凳子坐在一旁觀看,而年長男性很少出現的原因。婦女在旁觀賞,才使得這個表面看起來只有男子的舞蹈在文化脈絡上得以完整。必須把場邊觀舞的女子也納入歌舞脈絡之中,而不是只將關注的焦點放在場中跳舞的年輕男子身上,這樣才能以更為寬廣的角度理解儀式及歌舞中的豐富意涵。