3.2 被「取代」的〈祈雨歌〉

目前仍為未完成初稿,請勿引用

< 3.1 起源傳說 | 目錄 | 3.3 逐漸遺忘的戀人絮語 >

很早以前,祖先在初鹿附近發現有個湖,就住在那邊。 Raranges 家族住在卑南一帶,就是臺東新站那邊的幾個石柱〔卑南遺址〕。另一個家族則住在 Si'alifan,那邊也有個湖。 Si'alifan 有泉水冒出,結果旁邊的石頭崩下反而蓋住了泉源。不知道是神明的安排還是什麼的,當時住在那些地方的人就搬到山下的 Diyafu 〔岩灣山麓〕。那時的頭目是 Pa'ong,他的副手是 Tenged;南邊的頭目叫 Calaw,副手是 Oway;另一個南邊的頭目是 Luci,副手 Fasaw 。這六位常常在一起開會討論事情。有一次 Tenged 作夢,夢到 Malataw 山〔都蘭山〕上的風都從北邊吹來,竹子都會向南彎,只有一根竹子向北,就要拿它來做竹占。竹占的結果,要設立聚會所。聚會所蓋好後,召集了所有的男生,Tenged 再次竹占,表示要組織年齡階層,就把男生分成了九個階層。一開始階層沒有名稱,叫了一隊其他都來了,所以就一一取名。

那時祖先種植的都是小米,小米的穀粒很少,不像現在的稻米那麼多,種地瓜也是一樣,收穫不多。沒想到又碰上乾旱,作物收成一直不好。 Tenged 就竹占問神該怎麼辦,竹占的結果是要向天求雨。求雨要怎麼求呢?從來沒有人求過,大家都不知道要怎麼辦。有人就提議說要唱歌跳舞,可是要唱什麼歌大家也不知道,於是有人想起過去的一段往事:

有對情侶,男的名叫 Adatan,女的名叫 Lupilek,兩人住在溪的兩岸,男的在南岸,女的在北岸,常常不能見面,所以去田裏工作時,就會唱情歌對話。 Lupilek 這樣唱:

這些歌都是 Palidaw 〔恆春附近〕那邊的人的歌。歌詞中向 Adatan 訴說:「我們似乎好幾年沒見面了。」 Adatan 聽到了,也用同樣的旋律唱着,回答 Lupilek:「妳怎麼這樣唱呢?我們沒見面又不到一個月。」兩人就這樣整天對唱,唱了很多的歌。那時有許多單身的人聽到他們唱歌,就哀傷地坐在樹下。

有一天兩人在田裏工作,中午休息時,Lupilek 就烤地瓜吃,吃飽後又唱起歌來。到了差不多 miliwi 〔約下午三點〕的時候,Lupilek 就唱起:

Adatan 聽到了,也和着:

兩人就這樣一直唱着。突然間刮起大風下起大雨,而且風雨全對着 Lupilek 吹去,風雨一陣陣地來了三次,Lupilek 就感冒了。回家後病情變得很嚴重,一直叫着:「 Adatan……Adatan……」很多族舅長輩就集合在家裏看他。家裏的人覺得她和 Adatan 相愛也不是短時間的事,就通知 Adatan 的家人要他來看她。

Adatan 來了之後看到 Lupilek,說:「妳怎麼變成這個樣子?」就抱起她:「以後還有什麼機會再唱我們的歌呢?」這時 Lupilek 已經回天乏術了,女方家就用睡覺的草蓆把 Lupilek 的遺體包起來,Adatan 也回家換上青年的盛裝,跟着前去送葬。當要埋下 Lupilek 的遺體時,Adatan 突然抱着 Lupilek 要一起下葬,大家就拉着他,他說:「別拉我,我要一起跟着去。」大家拉他上來,他又跳下。勸不聽的情形下,只好找來 Adatan 的族舅長輩們,可是仍然無法說服他,只好將他一起埋了。一個月後,兩家也算是成親了,兩家人就去探望他們的墓,發現長出了兩枝菸草,就以把這兩種菸草取名叫 Lupilekan 和 Adatan 。

當大家不知道要怎麼求雨時,就想到 Lupilek 所唱的那首歌。所以到了乾旱時大家就唱着這首歌,於是天就下起雨來。沒想到這一下就下了好幾個月,田地也無法耕作,老祖先們再也受不了了,大家就在聚會所那決定要祈求太陽。做一做法,太陽還是不出來,老人就提議要 pakarongay 〔傳令少年〕,拿着稻草綑綁起來成一束束,一頭點火,挨家挨戶地對家屋施巫術作法,其他的人拿竹子、木棍等敲打屋子角落,一邊叫着:「喔~喔~」太陽就出來了。

出太陽後,大家就開始種小米、地瓜,而且收成很好,天氣也變得下一下雨,就出出太陽;出出太陽,又下下雨,很適合耕作。於是又有人提議要唱歌跳舞來感謝神,後來就變成豐年祭裏的 panemnem,另外還有人表示要去捕魚進行 pakelang,於是就變成現在豐年祭的海祭 mikesi 。1 2000 年 11 月 23 日 Sawmah 報導,林振葉、 Palac 翻譯,筆者整理。

上面這則故事,是馬蘭本部落受人敬重的長老 Sawmah 所講述的。 Sawmah 是部落內外文化研究者爭相請教的對象,一方面是因為他的年紀,另一方面他總能將事件敘述得生動細膩,所以被族人尊為值得信賴的歷史知識報導人。那天我請朋友協助聯繫上 Sawmah 後,晚上到 Sawmah 位於馬蘭的住家。除了 Sawmah 的家人外,還有幾位聞風而來的長老,大家圍坐在院子裏,靜靜聽着 Sawmah 生動地講述故事情節,只偶爾呼聲稱是,或在出人意外之處發出幾聲驚嘆。

我拜訪 Sawmah 是為了瞭解馬蘭人的〈祈雨歌〉,不過老人述說時習慣「堅持把『歷史』一次連貫式的說完」(馮建彰 2000:55-56),而且這種脈絡與節奏不能被打斷。所以主題雖然是祈雨祭,但 Sawmah 必須從祖先如何遷徙到 Diyafu 開始,講到在 Diyafu 建立社會組織,又因耕作需要而產生了祈雨、祈晴和豐年祭等部落祭典與祭歌,因為對他來說只有這樣的敘述才是完整的。如此一來,各位讀者應該可以理解為何我要將故事完整引錄。

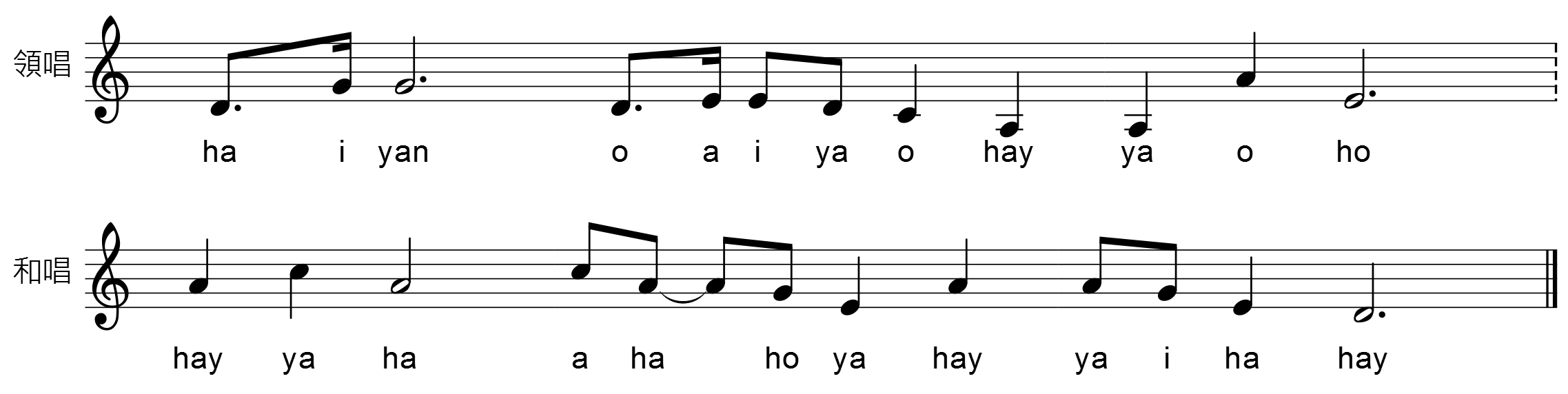

逼哭神靈以成雨

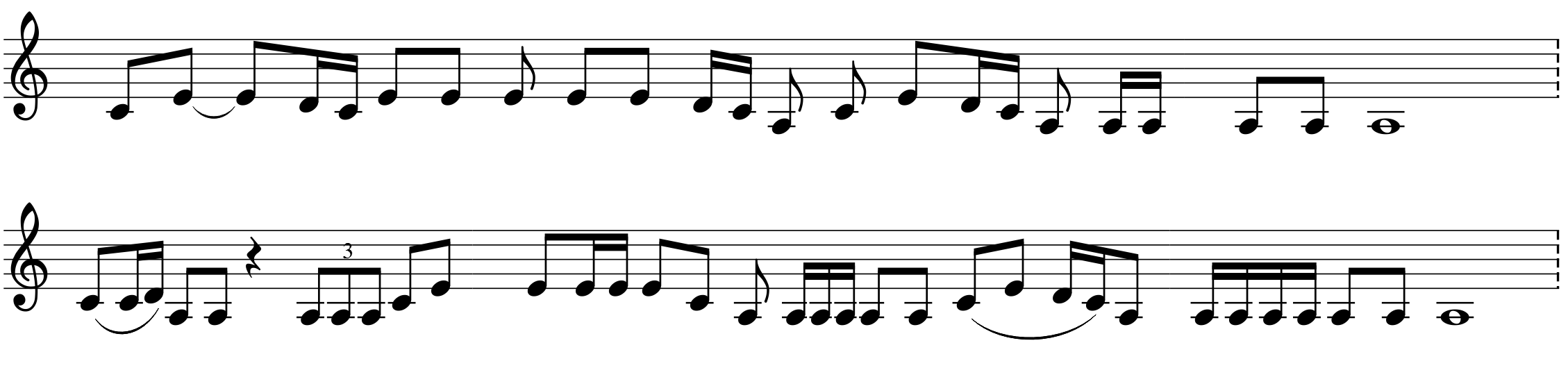

馬蘭的祈雨祭典雖然已不再舉行,但老人家對於儀式過程及祭歌依舊熟悉,戰後多位音樂學者也都採錄過馬蘭的〈祈雨歌〉。2 【呂炳川】 102A 面之 4,姬野翠錄於 1971 年 8 月 5 日;【第一】 11,許常惠錄於 1978 年;【吳榮順】 7,錄於 1992 年。〈祈雨歌〉的旋律如同 Sawmah 的故事中 Lupilek 及 Adatan 所唱,全曲做領唱和腔形式,領和演唱反覆數次後,由領唱者喊出 kakafong 、 ngiwit 等祭詞呼聲,羣眾則高呼「 hu~」聲相和。這些祭詞用來嘲笑或咒罵神靈,使神靈發怒哭泣,落下的眼淚就是眾所渴求的雨水。領唱所呼喊的祭詞的意義大多明白易解,唯獨 kalafil 一語,老人家都解釋不出個所以然(見表 1)。

音樂出處:【第一】 11

| 祭詞呼聲 | 字意 | 語意 |

|---|---|---|

| kakafong | 帽子 | 嘲笑帽子很大 |

| kafongoh | 頭 | 嘲笑大頭 |

| ngiwit | 歪嘴 | 嘲笑歪嘴 |

| kudic | 癬、癩皮、皮膚病 | 嘲笑癩皮 |

| tumay | 熊 | 像熊般粗暴 |

| kalafil | (不明) | (不明) |

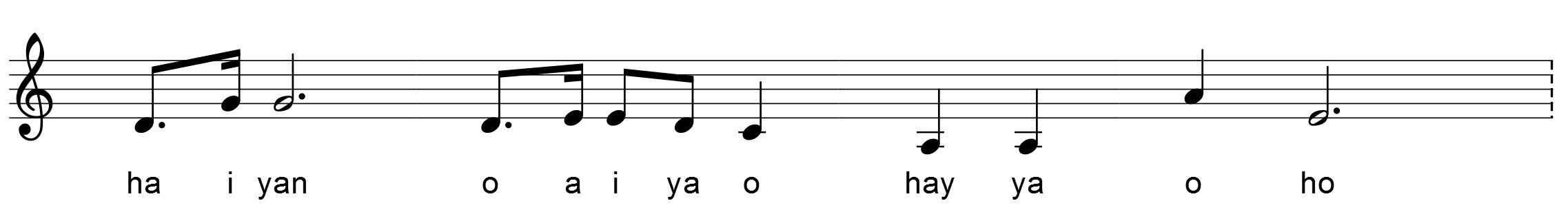

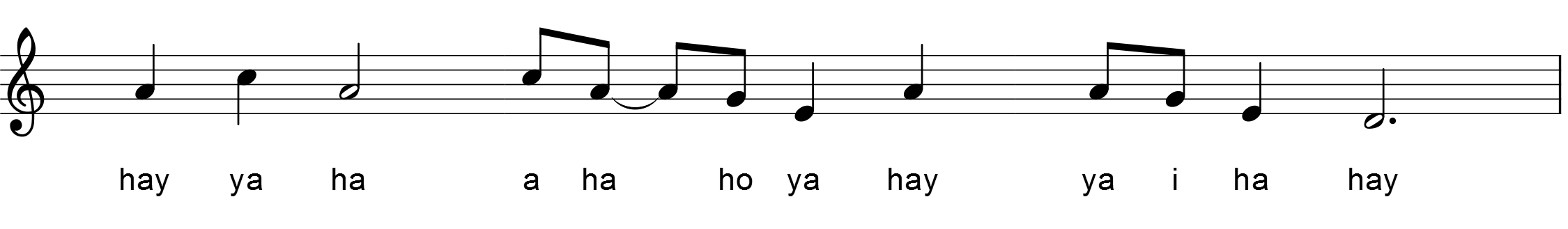

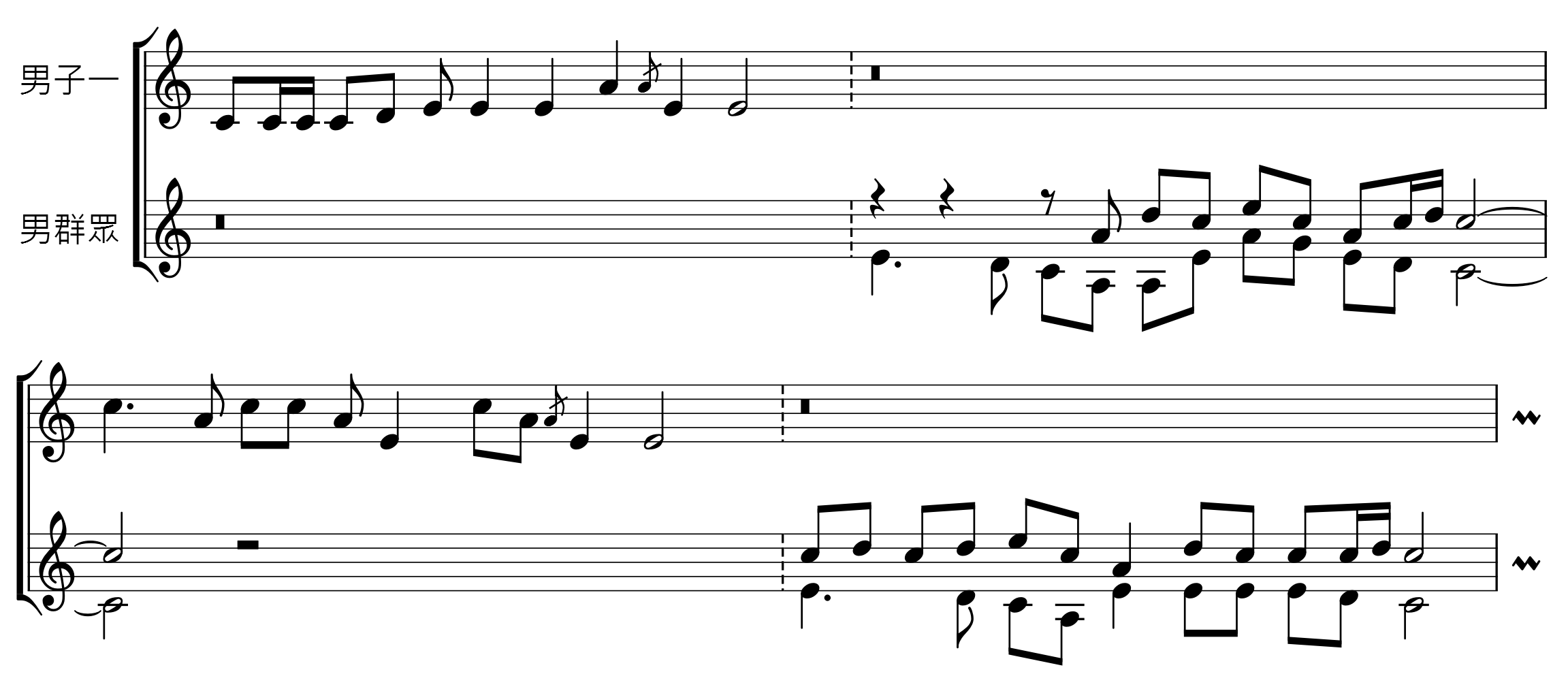

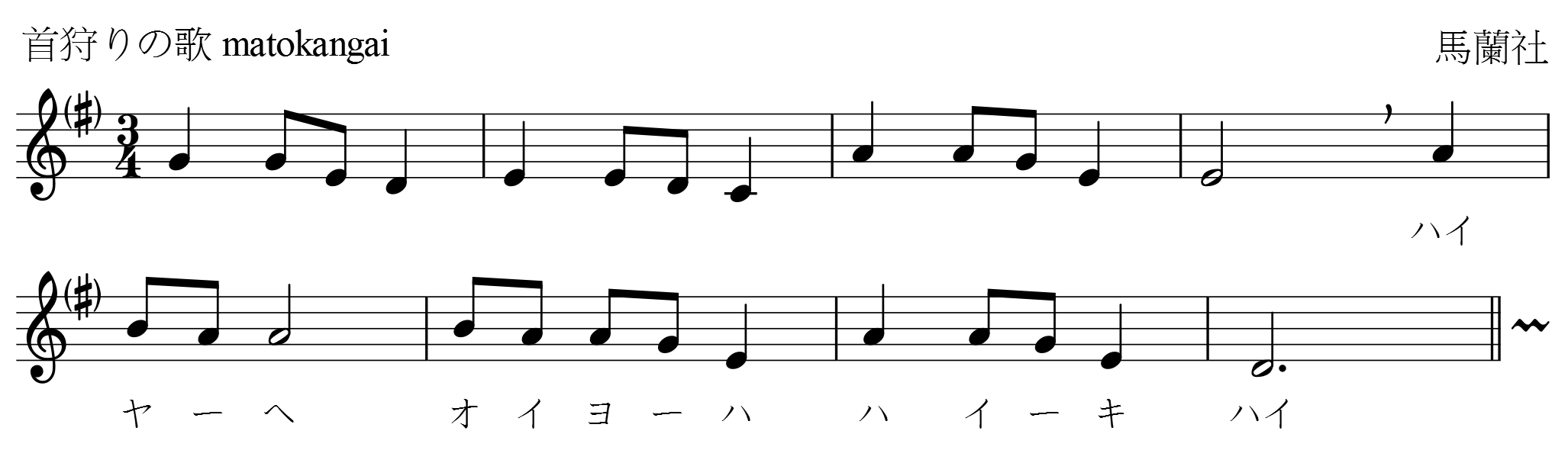

另一方面,1943 年「臺灣民族音樂調查團」的調查錄音(也就是俗稱的「黑澤隆朝錄音」)中也有一首由五位馬蘭男子所演唱的〈祈雨歌〉。然而讓人疑惑的是,這首黑澤隆朝所採錄的〈祈雨歌〉(譜例 2),其旋律與現在馬蘭人所唱的完全不同,根本是兩首不同的歌曲;反倒是「臺灣民族音樂調查團」當時所採錄的馬蘭〈獵首歌〉(譜例 3),與現在的〈祈雨歌〉十分接近(見譜例 4 之比較)。

筆者採譜。音樂出處:【黑澤隆朝】 CD2 之 32

說明:根據黑澤隆朝(1973:266)的採譜重製

考究為何有兩首不一樣的祈雨歌曲,正是我拜訪 Sawmah 長老的目的。聽完 Sawmah 的故事後,我接着在大家面前播放 1943 年的〈祈雨歌〉錄音。結果在場的老人家全都靜默了起來,他們臉上的表情透露出並不認識這首曲子。終於有人打破沈默,說是「 Kalingko 〔花蓮〕的」,Sawmah 的兒子則好奇地問我錄音是哪來的,聽我解釋是日本時代的錄音,大家還是揮揮手表示不可能,最後 Sawmah 笑笑地下了結論:「不是臺東這邊的歌。」

與 Sawmah 的訪談雖然意外獲得〈祈雨歌〉由來的歷史敘說,但對於釐清兩首〈祈雨歌〉的疑點卻沒有什麼幫助。後續我多次問過其他老人,得到的答案都是不認識 1943 年所錄的〈祈雨歌〉。這些老人當中有不少人在 1943 年時已經成年,可直接參與部落事務了,當時也參與過祈雨祭,但他們對這份錄音還是毫無所悉。

再者,馬蘭人幾乎都強調阿美族人並不出草,反而是面臨鄰近強悍族羣的獵首威脅。即便馬蘭本地的文史研究者羅福慶表示,在他的訪談經驗中確實有老人提到古早以前馬蘭人曾有獵首之習,但放棄已久,也沒有太多獵首相關的訊息。3 2009 年 2 月 5 日報導。於是我原先在碩士論文中推測,可能是黑澤隆朝把〈祈雨歌〉和〈獵首歌〉兩首曲子搞錯了(2001:82),不過這樣武斷的推論未經深思熟慮也無實際佐證,顯然經不起考驗。

接下來我要根據文獻、錄音內容以及口述報導,重新考證〈祈雨歌〉及〈獵首歌〉的關係。為了方便辨別這幾首歌曲,我分別用〈祈雨歌 (1943) 〉、〈獵首歌〉、〈祈雨歌 (今) 〉,來指稱 1943 年臺灣民族音樂調查團採錄的〈祈雨歌〉、〈獵首歌〉,以及現在族人通行的〈祈雨歌〉。

首先來看黑澤隆朝在著作《台湾高砂族の音楽》中,是如何介紹〈祈雨歌 (1943) 〉與〈獵首歌〉的:

祈雨歌(paka'urad4 這個字同時可稱祈雨祭與〈祈雨歌〉,字根 urad 「雨」。):男性的歌,無歌詞。邊唱邊跳,歌聲若和諧就會降下雨來。最後以大聲且高亢的「喔~」把聲音傳到天上。然後刺死小豬,並放到乾枯的河川讓血流灑於其中。

獵首歌(matokangay):歌曲當中有一句 kalafil,指放在中央的首級。 ngiwit 指的是切下首級,嘴巴彎曲,眼淚便流出來的意思。(黑澤隆朝 1973:250)

比對〈祈雨歌 (1943) 〉的現存錄音,與黑澤隆朝的文字介紹吻合。〈獵首歌〉的錄音則在 1945 年的東京大空襲中付之一炬而無從比對,不過黑澤隆朝記載了歌詞中兩個形容首級的字彙:kalafil 與 ngiwit,正好是現在馬蘭人唱〈祈雨歌 (今) 〉時會呼喊的祭詞。所以雖然黑澤隆朝只留下這兩段簡短的文字,但沒有明顯的不合理處,既不像是編造的,又能符合錄音內容,看來黑澤隆朝混淆兩首歌曲的可能性並不高。

山上狩獵、溪邊歌舞

既然如此,調查的方向就須轉回到馬蘭人身上,看看他們過去如何舉行祈雨祭典。祈雨祭主要由男子年齡階級組織負責,據說馬蘭舉行最後一次祈雨祭時,最年輕的年齡階層是「啦傳廣」,由此推算舉行時間大概在 1962 至 1965 年之間。5 該階於 1962 年冬至「平安祭」起即成年入皆加入年齡階層運作。且該次祈雨祭之舉行早於 1965 年 6 月黛娜颱風襲臺。黛娜颱風在臺東造成相當嚴重的災情,成為老一輩臺東人的共同記憶,因此馬蘭人常以黛娜颱風做為事件發生時間的參考點。我的訪查對象包括幾位不同世代且參與過祈雨祭的長老,同時也參考了幾位女性長者的意見。每個人報導的儀式細節稍有歧異,但主體大致上是相同的,我將其過程概要綜合整理如下:

祈雨祭舉行的時間通常是冬天,這個季節比較容易缺水。久旱未雨的情況下,長老與「部落總管」共同討論後,即決定行祈雨祭。青年男子在部落總管帶領之下上山打獵,並在外紮營三日。狩獵期間的夜晚,年長者選定六位有才幹的青年,令其整夜輪流丟擲芒草於長者休憩的帳篷頂上,這個丟芒草的活動稱 pafa^fa 。如果帳篷因不耐芒草重量而坍倒,則表示其堅守工作崗位,將受到長者的嘉許。狩獵活動結束後,青年以稱為 palaylay 的踏跳步姿護衛部落總管等長輩回到部落外圍的卑南溪邊,女性則帶着食物前來慰勞,稱 pawsa 。男子在溪邊埋下一甕酒,並豎立一棵刺桐樹,用來指引大雨降下之處。男子就着盛裝圍舞唱〈祈雨歌 (今) 〉,領唱者為部落總管的司祭。歌舞一連數日直到降雨為止,日後回來查看時如刺桐樹已傾倒,表示大水已襲,祈雨有成。整個活動的舉行地點,特別是狩獵後的祈雨歌舞,不得在部落範圍內,否則大雨下在部落內恐將帶來災害。6 比較完整的儀式細節,請參見呂鈺秀、高淑娟 2011:25-29 。

簡而言之,馬蘭的祈雨祭,前半段是上山狩獵,後半段則是溪邊歌舞。接着來比較其他阿美族部落(像是臺東的都蘭、宜灣,或者是花蓮的港口等地)的祈雨祭儀式,不論是寡婦在溪邊以芭蕉葉潑水,或者是青少年在部落裏灑水到住家屋頂,總之都用潑水來象徵雨水降臨。7 有關這些阿美部落之祈雨祭舉行方式,參見古野清人 2000:68;呂炳川 1982:56;黃貴潮 1998a:133;黃宣衛、羅素玫 2001:385-386 。相較之下,馬蘭卻完全不見潑水的元素。

根據馬蘭老人家的說法,「祈雨祭」有兩種通用的阿美語稱呼方式:一個是 paka'urad 、另一個是 paheku,前者的意思即「祈雨」,而後者的字面語意不明。為何同一個祭典有 paka'urad 及 paheku 兩個不同的稱呼,有的老人說 paheku 就是 paka'urad,兩者沒什麼不同;有的補充說兩者雖同,但過去以來習慣上還是說 paheku;也有的說祈雨祭活動當中上山狩獵的部分稱 paheku,之後回到卑南溪邊的歌舞活動則是 paka'urad 。由此可見,現在馬蘭人對於名稱以及語彙意義的見解,本身就模糊而分歧。

綜合這些疑點來看,馬蘭的祈雨祭舉行方式與其他部落不同,名稱又有兩種說法,暗示了馬蘭的祈雨祭可能不是「單純」的祈雨祭。換言之,paheku 應為解開整個謎團的關鍵,如果能夠找出 paheku 的意義,將有助於解釋〈祈雨歌 (1943) 〉、〈獵首歌〉與〈祈雨歌 (今) 〉這三首歌曲之間的來龍去脈。幸運的是,日本時代的文獻保存了進一步追查的線索。

保留獵首歌舞的大獵祭

成書於 1914 年的《番族慣習調查報告書》,提到了一個稱為「ミパク」的祭儀,從其發音來看,這個祭儀指的就是 paheku 。8 「ミパク」讀如 mipaku,其中「ミ」即阿美語的前綴 mi-「做…」的意思,而「パク」是 paheku 中間的音節 he 實際發音較弱而被忽略的結果。該書是這麼說的:

大狩獵 播種小米之前,即在番曆八月舉行之公共大狩獵,有一種 mipaheku9 原譯文做 miepak,應該是譯者不諳馬蘭用語所致。的儀式。〔…〕本祭典的主旨為祈求番社安泰繁榮、播小米前能得適度的降雨並得播小米後之豐收,祭典畢後舉社參加狩獵。(臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會 2000:151)

按此文來看,paheku 指的是部落的年度「大狩獵」祭典,屬於小米耕作週期的農耕歲時祭儀之一部分,用以祈求適量降雨及確保收成。其他調查記錄亦指出,離馬蘭不遠的都蘭阿美族部落,以及馬蘭鄰近的卑南族,也都在冬季播種小米前舉行年度大獵祭(古野清人 2000:67;陳文德 2009)。

接下來《番族慣習調查報告書》中關於「大狩獵」後獵物分配的一段重要記載必須在此引錄:

最先擊殺獵物者視為殊勳者,〔…〕慣例上,其返家後要舉行首祭儀式,〔…〕過去平地番〔指阿美族〕在出草馘首返社時即舉行此一儀式,並不因近年來馘首之風中絕而止,而是利用狩獵時行此舊習慣。(臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會 2000:152)

在我個人的訪談中,有長老回憶當年參加的某次 paheku 時提到,兩位負責開槍獵捕的長輩為誰才是第一個獵殺到動物者而爭辯不休,可見應該就是為了上文說的「最先擊殺獵物者視為殊勳者」。10 2009 年 2 月 7 日 Fasaw 報導。更重要的是,這段文字提到馬蘭人昔日有獵首之習,中絕之後就改為狩獵。其實,馬蘭、都蘭及卑南族的大狩獵也稱為 mangayaw,這個字本身就有「獵首」的意思,此外花蓮縣光復鄉太巴塱阿美部落也有稱做 paheku 的儀式,其內容同樣與獵首有關。11 本段有關「獵首」的相關文獻記載,見:臨時臺灣舊慣調查會 1913:10;古野清人 2000:67 、 69 、 79;陳文德 2009:130 、 138-139;臺灣總督府臨時臺灣舊慣調查會 2009:115 。

因此,所謂的 paheku 指的應該就是「獵首祭」,只不過馬蘭早在日本時代就已經轉變為「大獵祭」。這種轉變可能出自臺東一帶原住民的主要經濟生活轉為農耕已有一段時間,又不像北部阿美族那樣面臨較為緊張的異族威脅,因此不再有獵首的需要,故將獵首改為狩獵,原先獵首祭所需的歌舞,就隨之保留在大獵祭當中。現在的馬蘭人,則是把 paheku 解釋成用以祈雨的祭典,其過程如同大獵祭,男子上山打獵,之後返回溪邊跳舞,所的唱〈祈雨歌 (今) 〉其實就是大獵祭保留下來的獵首祭歌舞。至於黑澤隆朝採錄〈獵首歌〉時所記載的原語名稱 matokangay,指的就是大獵祭(或獵首祭)負責祭祀(首級)的巫師。12 同樣因不再獵首而將獵首祭儀 mangayaw 轉為狩獵祭的都蘭部落,負責祭祀首級的人也稱為 matokangay(古野清人 2000:67)。

於是透過 paheku 的考究,〈獵首歌〉與〈祈雨歌 (今) 〉的關係已漸明朗。由於祭典原語名稱、舉行過程以及使用歌舞都相同,現在人所說的祈雨祭典 paheku,即日治時代的大狩獵,其前身為獵首祭。〈祈雨歌 (今) 〉與〈獵首歌〉,其旋律與祭詞呼聲相同,無疑是同一首歌曲,也就是 paheku 的首祭儀式歌舞,透過大獵祭保留下來,再成為今天的〈祈雨歌 (今) 〉。而祭歌當中穿插的祭詞呼聲(參見上文表 1)多與形容頭部或表情有關,進一步佐證這首歌原本是獵首所用的祭歌,其中現在的馬蘭人無法解釋的祭詞 kalafil,可能是因為原本指首級,這個意義隨着〈獵首歌〉轉變為〈祈雨歌 (今) 〉後漸漸被今人所遺忘了。

至此可斷定黑澤隆朝的〈獵首歌〉就是現在馬蘭人唱的〈祈雨歌 (今) 〉,歌曲的意義從〈獵首歌〉轉變為〈祈雨歌 (今) 〉,原因在於 paheku 儀式性質發生了變化,從年度獵祭變成了祈雨祭典,原本的祈雨祭因此不再舉行,〈祈雨歌 (1943) 〉也就隨之失傳。

| 先前 | 日治時期 | 戰後 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 儀式內容 | 獵首祭 | → | 大獵祭 | → | 祈雨祭 |

| 儀式名稱 | paheku | paheku | paheku 、 paka'urad | ||

| 儀式過程 | (不詳) | 上山打獵後溪邊歌舞 | 上山打獵後溪邊歌舞 | ||

| 祭祀人物 | matokangay | matokangay | itukaray 部落總管 | ||

| 儀式歌舞 | 獵首歌舞 | 〈獵首歌〉 | 〈祈雨歌 (今) 〉 |

祭儀性質的轉變

不過疑問尚未完全解決。「大狩獵」(paheku)乃屬於歲時祭儀,於每年固定的時間舉行,用來祈求部落安泰,並得「適度降雨」以助農作;「祈雨祭」(paka'urad)則是臨時祭儀,在久旱的狀況下舉行以求立即的降雨。兩者性質並不相同,是兩個不同的祭典,為何大狩獵會轉變為祈雨祭,使現在的馬蘭人將 paheku 與 paka'urad 混為一談?

大狩獵儀式屬於小米耕作週期的一部分,馬蘭在日治後期改以水稻種植為主,導致許多小米耕作的祭儀日漸式微終至不再舉行,原本應固定每年舉行之大狩獵即面臨這樣的情況。因此可能在日治後期,基於大狩獵同樣是在雨水較為欠缺的冬季舉行,並有祈求「適度降雨」的性質,主導儀式的決策人士將大狩獵與祈雨祭合併或接連舉行,或基於某種不明原因以大狩獵祭儀來祈雨。總之兩個祭典的功能逐漸合而為一,也使得現在一個祈雨祭典會有 paka'urad 及 paheku 兩個名稱。

不論如何,原本大狩獵當中的首祭儀式歌曲,就在儀式性質改變的情形下,被當做祈雨歌曲使用。黑澤隆朝的報導人因為夠資深而足以辨別〈祈雨歌〉及〈獵首歌〉;現在馬蘭人當時雖然參與過祈雨儀式,卻因當時年紀尚輕,只跟隨長輩執行儀式活動,並不知悉大狩獵的來龍去脈,而以為大狩獵即祈雨祭、其祭歌即祈雨祭歌。俟馬蘭不再舉行任何大狩獵及祈雨祭,原本的祈雨祭及祭歌也因此失傳。至於 paheku 從「狩獵」到「祈雨」的轉變其實並沒有那麼突兀,因為在更早之前,它就已經歷過從「獵首」轉為「狩獵」的變遷。這兩次儀式性質的轉變,都牽涉到社會條件的改變,第一次是異族威脅減低、農業生活穩定,第二次則是主要作物從小米改為水稻。

上述結論僅是我目前所做的推測,是否屬實還需要更多證據加以檢驗。不過我還是要再次強調,即便這個結論與當代馬蘭人的認識有所差距,我無意用它來推翻或反駁當代的馬蘭人。本節討論的目的,除了拼湊日治文獻與當代說法之間的丟失環節外,也在於探討當代馬蘭人是在什麼樣的時代背景及社會條件下形成關於祈雨祭典與祭歌的認知。舊習已逝,現代說法在馬蘭已成為新的「傳統」;現在的「傳統」,未來亦可能因為現在年輕一代對祈雨事務的陌生而消失。