5.3 新社羣的建立

目前仍為未完成初稿,請勿引用

< 5.2 「人格、志向、足跡」 | 目錄 | 5.4 實詞歌謠與族羣思維 >

2002 年某個夏日,一向平靜的新馬蘭部落因外賓來訪而熱鬧了起來。遠來的貴客是一位日本老先生帶著他兩個孫女,到新馬蘭來探望朋友 Uciw 。 Uciw 年輕時也是「嘉農棒球隊」隊員,精通日語,1980 年代還曾接待日本音樂人類學家姬野翠的調查。住在新馬蘭的林振葉與林振鳳姊妹,以及她們的好友,家在馬蘭的 Afan,一起受邀到主人 Uciw 家裏。我隨林振葉等抵達 Uciw 宅時,已經聚集了十多位族人,眾人心情顯得興奮,議論紛紛。

林振葉、林振鳳、 Afan 三位受邀的原因其實很容易理解,她們都是經驗豐富的歌手, Uciw 想請她們以歌聲款待遠道而來的日籍友人。那天下午,林振葉等人唱了十餘首馬蘭歌謠,她們每唱一首歌之前都先用阿美族話介紹曲意,唱完後 Uciw 再以日語翻譯給日本友人聽。 Uciw 還請家人用錄音機把歌曲都錄下來,打算將錄音帶送給日本友人做為紀念。

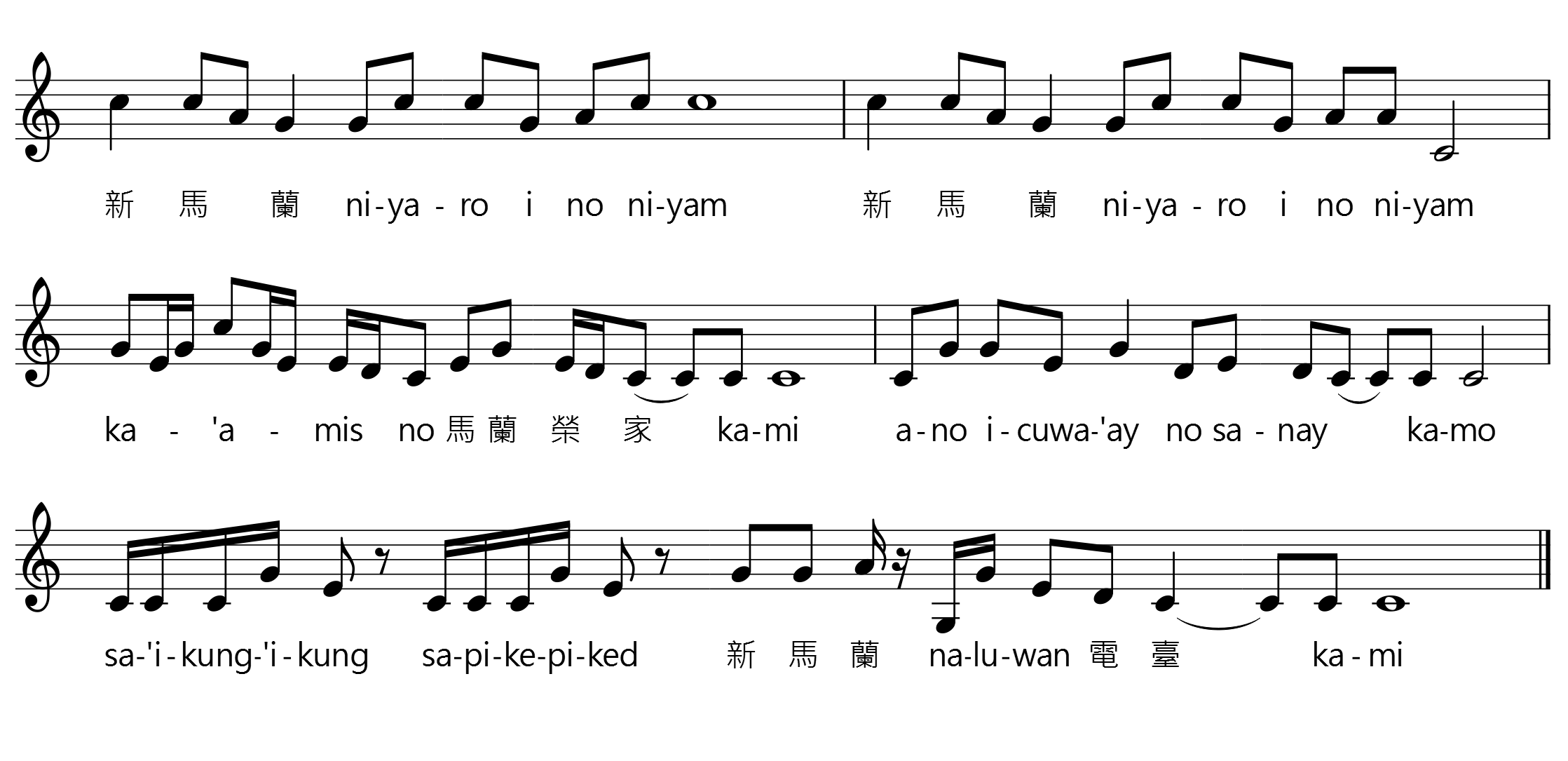

林振葉等人演唱的十餘首歌多數是古謠,另有幾首是帶有實詞的近代歌謠,其中有一首是近年出現的新曲〈新馬蘭之歌〉,內容輕鬆詼諧,生動逗趣,惹得現場圍觀的族人開懷暢笑:

新馬蘭 niyaro i no niyam

「我們的部落新馬蘭,

ka'amis no 馬蘭榮家 kami

在馬蘭榮家的北邊。」

ano icuwa'ay no sanay kamo

「那麼你們究竟在哪兒呢?」

sa'ikung'ikung, sapikepiked

「路左彎右拐就到了,

新馬蘭 naluwan 電臺 kami

我們是新馬蘭那魯灣電臺。」

演唱:曾天賜、李原信、汪寶蓮、林玉英、林振葉。拍攝時間:2010 年 1 月 27 日。拍攝地點:臺東新馬蘭部落

短短幾句淺白的歌詞中,混雜了「新馬蘭」、「馬蘭榮家」以及「電臺」等漢語詞彙。實詞混用外語字彙的情形並不是罕見,〈苦力歌〉歌詞最後一個字也混用日語的「馬蘭社」。比較特別的是,〈新馬蘭之歌〉的歌詞內容像是兩人對話,其中一人為另一人介紹新馬蘭部落及其地理位置。

新興子部落

新馬蘭部落,阿美語稱 Fukid,位於臺東市南榮里內,南面與馬蘭本部落相鄰,北有阿美語稱為 Fukid 、漢名「貓山」的小丘,部落以此得名;西南面則與「馬蘭榮譽國民之家」(簡稱馬蘭榮家)一牆之隔,同時也隔離了臺九線公路這條交通中樞所帶來的喧囂。與馬蘭本部落因市區開發且大量混居漢人的情形相比,新馬蘭呈現出宜人的農村景緻,地理範圍內的住民幾乎都是阿美族人,大約有七十戶左右的居民,只有零星的漢人家庭居住在邊陲地帶。

由於地處隱僻,一般外人如果沒有熟識者指引帶路,並不容易找到新馬蘭部落。其中一主要出入口是十分不起眼的小巷道,由此進入後,繞著馬蘭榮家的圍牆拐數個彎才能到達部落。〈新馬蘭之歌〉的歌詞內容所描寫的就是這個情形。歌詞當中用兩個詞彙來形容此巷道的曲折:piked 與 ikung 。 piked 指「迴轉、倒頭」等意,像稻子成熟時,稻穗倒頭垂下的樣子就是 piked;而 ikung 就是「彎曲」,比方說道路的彎曲。

馬蘭阿美人在 1880 年左右從鯉魚山麓遷至現址,到了 1900 年左右,已是一個 208 戶、 1299 人的大部落(田代安定 1985:277)。馬蘭阿美族人以農耕為主要經濟生活,一直到日治時期,仍被認為是臺東平原上農作能力最優良的族羣(郭祐慈 2008:179-180)。部落附近的廣大區域,多是馬蘭人的耕地,其中馬蘭西南方一帶的 Matang,乃是族人最主要的耕地分布區,族人每天駕著牛車來回馬蘭的住家以及 Matang 的水田之間,於是晨昏時刻總是會聽到牛鈴聲、牛車輪軸聲,以及馬蘭人的歌唱聲(鄭全玄 1995:90)。

馬蘭早年並不允許族人以耕作方便等理由遷出部落居住,戰後才有所開放。於是在人口增加、土地轉賣給漢人等因素的影響下,馬蘭人開始搬出部落,前往自有耕地或鄰近郊區居住。 1960 年代起臺東市區的擴張開發,馬蘭人的家園因道路、公園規劃遭到徵收,漢人開始混入部落範圍居住,迫使族人向周邊尋求新居地。現在馬蘭本部落的周圍,形成了包括新馬蘭在內等數個新部落,其中以馬當(即 Matang)的規模最大,人口數已遠超過本部落。至於馬蘭本部落的區域範圍內,反而已是原漢混居,景觀上與市區融為一體,看不出實體的「部落」邊界。馮建彰(2000:13)論及馬蘭地區這些新興部落時,採用某些報導人的說法,套用阿美族之已婚女兒離家另組家庭的「分家」(ciluma'ay 或 siluma'ay)行為,來稱呼新部落為「分家部落」。不過根據我個人的經驗,並不是所有的馬蘭人都能理解或接受這種類比,所以我稱之為「子部落」,此語亦能表達其與本部落之間存在的某種位階關係。

現今新馬蘭部落的區域,日本時代本是軍隊駐地,國民政府來臺後接收做為陸軍駐守用途。馬蘭阿美族人開始利用這塊土地的時間,也差不多始於日本戰敗,土地所有人前來耕作,慢慢地就定居下來。1 以上根據新馬蘭人 Pi'iw 採訪部落耆老的錄影帶、 Pi'iw 的翻譯,以及 Pi'iw 於 2005 年 6 月 5 日、 2011 年 7 月 11 日的報導。新馬蘭居民除了因耕地因素而遷入者外,當然也有其他各種狀況,老婦 Kacaw 的老家位於馬蘭派出所的後方,屬於本部落的範圍,其夫為臺東糖廠員工,所以婚後住在糖廠宿舍,待先生退休後,才到新馬蘭蓋屋住了下來。也有一戶人家,因馬蘭的舊家太過狹小老舊,不便於擴建,計畫將搬到新馬蘭。可見馬蘭土地利用已漸飽和,族人需要新的生活空間時,會以外圍的子部落為優先考慮。

子部落的模糊地位

馬蘭人搬到外圍子部落後,日久也產生對於新居地的認同,而說自己是某子部落的人,就像〈新馬蘭之歌〉中所說的「我們的部落新馬蘭」那樣。在招待遠來的日本訪賓時演唱〈新馬蘭之歌〉,可說是一種部落認同的展現。 2010 年包括林振葉在內的五位老人家,受邀在臺北表演,曲目都是演出者自己安排的,他們刻意在節目最後演唱〈新馬蘭之歌〉,目的是要表達他們是來自(新)馬蘭的阿美族人。雖說參與演出的五人之中只有林振葉是真正的新馬蘭居民,不過其他人也都十分認同這個決定,大概是因為沒有其他更適合表現部落認同,又具有歡樂氣氛的歌曲吧。

關於馬蘭地區內各個部落間的關係,石磊(1976:102)認為子部落已與本部落馬蘭分開而各自獨立;馮建彰(2000:13)也將研究範圍限定在本部落。於是不論當地居民或是研究者,都已認定馬蘭及子部落之間,存在某種程度的區隔。

安倍明義(1938:290)指出 Farangaw(馬蘭)一語的由來,是社址一帶有許多 lalangaw 「蒼蠅」,後轉訛為 Farangaw 。不過現在有年輕一代的馬蘭人賦予這個字新的解釋:Farangaw 是 falohay kalengawan 的縮語,意思是「新的成長地」或「新環境」,且說當阿美人成立一個新的聚落時,這個聚落就具備了自主性。2 2005 年 6 月 5 日 Pi'iw 轉述報導。言下之意,他們認為新馬蘭、馬當、伊寧這些馬蘭外圍的子部落,也應當擁有自主部落的獨立地位。那麼現實的情況是否如此,我嘗試從以下幾個方面來討論。

早年人類學家認為,一個標準的阿美族「部落」(niyaro)應具備兩個條件,一是做為行政與教育中心的「聚會所」;二是行政與軍事骨幹「年齡階級組織」(劉斌雄等 1965:13)。從這個觀點來看,若欲討論部落的獨立性時,可以「聚會所」及「年齡階級組織」做初步判斷的切入點。

馬蘭的最後一座傳統聚會所早在 1960 年代就被變賣作廢,後由狹小的「活動中心」取代其部分功能(李玉芬 2007)。至於各子部落則未曾有過傳統的聚會所,且礙於場地取得等問題,並非每個子部落都擁有活動中心。比方政府原先規定一個行政里只能申請一個聚會所,而與新馬蘭同樣屬南榮里範圍裏的大橋子部落已有聚會所了,使得新馬蘭過去一直沒有辦法興建自己的聚會所(郭祐慈 2008:12)。新馬蘭部落在缺乏固定集會場所的情形下,每年豐年祭都得借用空地或棄耕農田來舉行。新馬蘭人不平地說,歷年來聯合豐年祭的部落歌舞競賽都是新馬蘭奪得冠軍,公部門卻無法協助興建活動中心,讓他們擁有自己的部落活動空間。爭取多年的「新馬蘭聚會所」,最後終於設於新馬蘭部落的入口處,於 2012 年的豐年祭正式落成啟用。新的聚會所除了凝聚族人的向心力外,也可能帶來新的改變。其新建聚會所座落於車馬喧囂的交通中樞臺九線旁,人車往來都可以看到場上的活動,於是吸引許多路過的觀光客駐足觀看,增加了部落的曝光率,未來或許會發展出不同的對外關係。

爭取興(重)建活動中心形態的聚會所,成為近年來的部落大事。 1935 年日本政府在馬蘭派出所旁蓋了青年團的集會中心「馬蘭會館」,做為日本官方召集馬蘭人宣達命令之用(李玉芬 2007:140)。戰後軍方借用該會館並擅將土地登記為國有,經馬蘭人追討後今已歸還,2012 年起馬蘭本部落之豐年祭已改在此地舉行,2020 年終於訂名為「馬蘭文化廣場」正式啟用。其他子部落方面,伊寧部落多年前已興建了聚會所,馬當部落於 2013 年爭取到興建用地。由此可見,現代社會中聚會所存在與否並不單純取決於族羣內部的因素,也與公部門的態度有關。

至於男子年齡階級的運作,馬蘭地區內的各個部落都有自己的組織,但每三年一次的新階級入階,就由馬蘭本部落的長老為之命名,各子部落從之,這點反映出本部落的位階仍在子部落之上。不過人口眾多的馬當從 1980 年代末起,多次不照馬蘭本部落之決議而自訂階名,當時被某些族人視為僭越。馬當部落自行命名的理由是,馬蘭所訂的新名不見得與馬當有直接的關係,比方「啦新站」得名自新設立的火車站「臺東新站」,地點就離馬當甚遠,所以自取隊名為「啦南迴」,指的是新開通的鐵路南迴線。與馬當一樣與馬蘭相距較遠的伊寧部落,近年來也是自行命名階層。

年齡階級組織的各種活動中,最重要、規模也最盛大的當屬豐年祭。馬蘭地區的豐年祭,由各部落的「部落總管」共同決定統一的舉行日期,然後各部落在自己的部落範圍內舉行。這個習慣的源起可追溯至 1970 年代。豐年祭的儀式流程方面,最具禁忌的「引領祖靈」儀式本應只有馬蘭本部落才可以舉行,但馬當等人數較多的部落也已自行舉辦。因此,年齡階級組織的運作大體上仍以馬蘭為尊,各部落自行負責部落細部的事務,但像馬當、伊寧這種人口眾多者已逐漸展現其掌握部落自主權力的企圖心。

另一個有趣的現象是男子參加年齡階層活動的情況。大部分的男子都參加自己居住地的部落年齡階層,但有少數人喜歡回到馬蘭本部落,或是到其他朋友比較多的子部落。年輕人常受親近同儕的勸說拉攏而參加其他部落的年齡階層,甚至還有不耐上階長輩過於嚴厲的要求,而集體出走到他部落的現象。所以總地說來,馬蘭地區的各部落年齡階層組織,彼此之間維持一種既分又合的特殊狀態。

討論過聚會所與年齡階級後,我認為若要從社羣活動的角度來觀察一個阿美族「部落」時,還是不能忽略阿美族另一個維繫社會運作的重要組織,也就是親屬家族組織。近來人類學研究(如:末成道男 2007 、陳文德 1987 、黃宣衛 1989 、羅素玫 2005 、葉淑綾 2009)也不斷探討阿美族社會結構中兩性的互動關係,畢竟一個部落不可能僅以會所活動或年齡階級組織而存在,親屬團體表面上不涉入部落行政,卻以同樣參與了部落的活動,並有效地結合部落族人的社羣組織。第四章介紹過豐年祭期間婦女的「送飯慰勞」活動,而「送飯慰勞」團體的組成婦女往往散居於馬蘭地區範圍內的各個部落,慰勞對象也不限於特定部落,所以「送飯慰勞」總是以跨越部落界線的方式熱烈進行。族人婚喪也是同樣的情形,各地親戚必然共同參與。因此就親屬家族方面的事務與活動來說,子部落興起的時間不過是近三、四十年的事,本來屬於同一家的族人們即便散居到不同的部落,仍因家族事務需要而往來,無法以本部落或子部落為單位切割開來。

雖然說子部落的族人常常會說自己是某某子部落的人,但其實他們大多仍認定馬蘭是老家,特別是老人經歷過去尚未「分家」僅有馬蘭一個部落的經驗,往往將大馬蘭看做一個整體,認同自己是馬蘭的人,居住在現在的子部落。像郭英男住馬當、郭清溪住新馬蘭,但他們唱歌即興填詞時若唱到部落名字,都是唱 Farangaw(馬蘭)。又如 1936 年生,居住在馬當部落的郭國治,2013 年錄製〈部落先祖之歌〉時,即興填詞也是唱:「 U radiw no fufu ita kunini Farangaw 」(這是我們馬蘭祖先的歌)。3 【尋覓複音】 CD2-6,2013 年 6 月錄於愛人錄音室。顯示對於老人家來說,他們的部落認同傾向於雙重認同:族羣意識上歸屬馬蘭,子部落則是居住現況的事實。

綜合上述,馬蘭地區的幾個阿美族社羣,大體上年齡階級組織的運作仍以馬蘭本部落為依歸,呈現出本部落為首的位階關係,而且組織內部成員活動情形並非嚴格以部落做為限制或界線,親屬組織這個潛藏於部落事務底下的團體,仍然發揮連繫各部落的力量,而老一輩族人的觀念上仍視大馬蘭屬於一個大的整體。由此觀之,現階段子部落雖具有部落的形態,但尚未完全具備部落自主運作的獨立地位。與其說各部落是不同的塊狀個體,不如將它們視為靈活的互動狀態,年齡階層的成員可以相互流動,各個家族也都分散流入各部落之中而形成互通的關係,地理劃分並沒有限制部落間的交流。當然不可否認地,族人已明顯有走向自主發展的意識與行動,特別是馬當這類人口眾多的大部落。未來數十年後,曾經共同生活於馬蘭本部落的長者凋零了,現有維持跨部落、跨氏族事務的力量如果也消退,屆時子部落或可與馬蘭平起平坐,這些發展都值得持續的觀察。

集體創作

那天接待日籍友人的聚會結束後,我向林振葉探聽〈新馬蘭之歌〉的由來。她當時表示在外地聽到電視節目上的歌曲曲調,回到部落後自己初步創作了歌詞,然後邀了妹妹林振鳳見面,兩人一起把歌曲完成。然多年後再次訪問林振葉,獲得的訊息卻略有出入,改稱原歌曲當初是一位名為 Amuy 的人所創作的,不過林振葉覺得 Amuy 的歌並不好聽,所以與林振鳳兩人一起做了修改,成為現在通行的版本。她附帶解釋歌詞最後一句「新馬蘭 naluwan 電臺」的意思,是把新馬蘭部落的鄰居「馬蘭榮家」的高架水塔,開玩笑地說是「新馬蘭 naluwan 電臺」的電塔。4 2010 年 1 月 27 日報導。

後來我也向林振鳳求證,她的說法又有一些落差:〈新馬蘭之歌〉是十多年前,她與另一位已過世的部落婦女 Tengod,在大家喝酒聊天的場合裏共同創作出來的,林振葉並未參與其中。至於「新馬蘭 naluwan 電臺」是指,他們這羣(創作本曲的)人平日愛說唱逗笑,就好像廣播電臺一樣。5 2009 年 7 月 17 日報導。

林振鳳的說法獲得新馬蘭部分人士的支持,原因是林振鳳個性開朗,林振葉相較之下略為拘謹,所以認為林振葉不太可能在聚會場合與他人創作玩笑歌曲。我與姊妹兩人接觸已久,對兩人的個性有類似的感受;但個性能不能做為判斷歌曲創作者的依據還是另一回事。

〈新馬蘭之歌〉明顯是晚近的創作,這麼新的作品其背景來歷卻眾說紛云,顯示並非時間久遠導致難以追溯,而是因為這類歌曲的兩大特點:集體創作、口頭傳播。

某次老人提起苦力勞役,每次出役為期數日,所以服勞役者都必須在工作地點過夜,一到晚上,大家就聚在一起唱歌,你一句、我一句地就這樣唱出許多新的歌曲來。6 2007 年 8 月 14 日 Fi'ik 報導。這種說法讓人聯想到原住民的林班歌曲,同樣是在這種狀況下創作出來的,可以想見一般部落生活當中必然充滿集體參與創作歌曲的機會。原住民歌曲之所以難以認定創作者,集體創作正是一個主要的原因。 除非像郭光也手稿那樣白紙黑字留下客觀的創作記錄,否則光憑口說實在難下斷論。剛好這類實詞歌詞的創作過程往往不靠紙筆,而是眾人聚會情緒交流下共同靈感萌發。新曲日後流傳出去,唱的人或聽到的人又可能再加上自己的創意,改改某些字句旋律,最後一首歌也就不知歷經多少人的共同付出。以〈新馬蘭之歌〉來說,林振葉、林振鳳、 Amuy 與 Tengod 等人都可能有所貢獻,只是貢獻的程度在各人眼中有所差異,因而產生認定的歧見。